imura art gallery is pleased to present 'Masaharu SATO solo exhibition, Bye Bye come on'.

Masaharu SATO, born in Oita in 1973, finished the graduated school of fine arts (Department of Oil Painting), Tokyo National University of Fine Arts and Music in 1999. He moved his bases to Dusseldorf, Germany in 2000. In this spring, he returns to Japan. While his stay in Germany, he taught himself animation, and in 2001 he won the special award "The 12th Taro Okamoto Award for Contemporary Art" for the animated work "Avater 11". And he showed his works at the exhibition "City net Asia 2009" in Seoul Museum of Art, "No Man's Land" at Ambassade de France, Tokyo, and "Roppongi Hills Programs Video Art at Roppongi Art Night 2010".

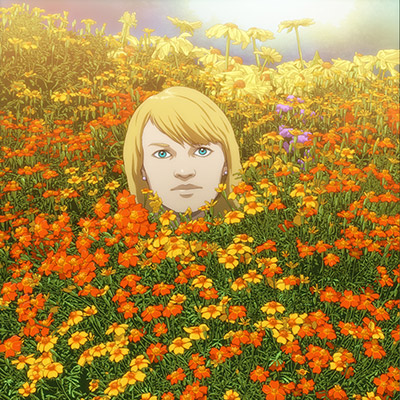

The two-dimensional works are produced by putting photographs he has taken into the computer, tracing the images and drawing them on the computer screen with a pen tablet. The original photographic data is then erased, and the finished images are printed out. He have attempted to express a new kind of image, neither photographic nor painterly. They are photographs and paintings at the same time. The animated works, created with the same method as the two-dimensional works, are intended as a new way of presenting moving images. We will show 3 animated works and 5 two-dimensional works including new works.

I would like you to enjoy his artistic expression based on the original method of combining digital technology with drawing by hand.

この度イムラアートギャラリーでは「佐藤雅晴 バイバイカモン」を開催いたします。

佐藤雅晴(1973年 大分県生まれ)は、1996年東京芸術大学美術学部油画学科を卒業後、1999年同大学大学院修士課程を修了。2000年にドイツに渡り、デュッセルドルフを拠点に活動していましたが、今春から、活動拠点を日本に移します。

ドイツ滞在中に独学でアニメーションを学び、制作を続けていましたが、昨年の岡本太郎現代芸術賞にて「アバター11」と題されたアニメーション作品で特別賞を受賞しました。

又、昨年はソウル市立美術館で開催されたCity net Asia2009や、今年1月にはフランス大使館旧事務所棟にて開催されたノーマンズランド展に参加し、去る六本木アートナイトにもビデオプログラムにアニメーション作品で参加しました。平面作品では自身で撮影した写真をコンピューターに取り込み、その画像をトレースし、ペンタブレットを使用してパソコンの画面上で描いていきます。

初期段階に存在していた写真データは消去され、完成した画像を最終的にプリント出力するという手法で制作しています。

写真でも絵画でもなく、又、写真でも絵画でもある、新たなイメージを表現しようと試みています。

アニメーション作品では、平面作品と同様の手法を用いて、映像表現における新たなイメージの表出を目的に制作をしています。

今回の展覧会では新作を含むアニメーション映像作品を3点、平面作品を5点、展示予定しています。

デジタル技術を駆使しつつも手描きにこだわる作家の独特な手法から生み出される表現をご覧ください。

Interview with 佐藤雅晴

一日の平均入場者数4000人という、現代美術の展覧会では異例の集客数を記録したNo Man's Land展。

旧在日フランス大使館を舞台に国内外から多数のアーティスト達が参加。

その中でも異彩を放っていた作家・佐藤雅晴が、日本では2度目となる個展をイムラアートギャラリーで開催する。5月の個展に先立ち、デジタル技術を駆使しつつも手描きにこだわる作家の独特な手法から生み出される表現について話を聞く。

まず、今回の個展のタイトルでもあり、出品作の「バイバイカモン」についてお聞かせください。

佐藤:このタイトルは、ドイツ留学中に見たアダルトビデオから発想を得ています。

ビデオの中で、外国の女優さんが絶頂を迎える時に発した台詞は「come on !」でした。

これは、僕が、その当時まで、日本で認知していた、「いくーっ !」とは真逆の意味でこの「come on !」には「行く」と「来る」二つの意味があることを後で知りました。

エクスタシーに行くのではなく、エクスタシーが来るというニュアンスなのですね。

海外生活に於いて外国語の持つ概念のずれや違いはよく指摘されるところですが、この180度反対の言葉で同じ事を指し示すという複雑怪奇な出来事は作品の表現として転化できるのでは?と思い制作にとりかかりました。

自分のおかれた立場や状況によって生まれるこの矛盾。出品作の「バイバイカモン」では、まさにこの混沌加減が作品化されていると思います。

佐藤さんの制作方法について教えて下さい。

佐藤:普段からスケッチや言葉を書き留めているアイディアノートがあって、このノートに描かれたアイデアは、瞬間的にアニメーションでいける!と決定できる時もあれば、一年以上かかってもどちらにしようか迷っている時もあったりと、この選別作業が一番面白いんです。

そしてアイデアを具体化するために、モデルやモチーフを用意し、撮影する場所を探して、まずは実写で撮影を行います。その撮影した動画や写真をコンピューターに取り込んで、Photoshopというソフトを使い、トレースして、あとはひたすらペンタブレットを使って描いていきます。

わかりやすく説明すると、キャンバス(モニター画面)に向かって、絵の具(Photoshop)を筆(ペンタブレット)ではしらせている感じです。そして、原画が完成した時点で、レイヤー分けされた実写のデータは消去され、イメージだけが画面上に定着します。

アニメーションは、このイメージの積み重ねで動きが生み出されているので、作業をしている本人からすると静止画のオンパレードなんです。時間をかけて一枚一枚静止画を描き繋げていってアニメーションの形にしたあとでやっぱり一枚の静止画のほうがイメージをストレートに伝えられることに気づいてしまい泣く泣く他の静止画がお蔵入りしてしまうこともあります。

なるほど、ではやはり実写をベースに制作されているから写実的なビジュアルに作品がむすびついているのですね。

佐藤:そうですね。最終的には実写のデータは消去されますが、一度撮影した事物を自分の中で解体しつつも再び元の事物に復元していく感じというか...例えば、僕の実家には仏壇のまわりにたくさんの先祖の遺影が飾ってあって、それを見て育ちました。

遺影というのは印画紙に焼き付ける前にかなり修正されているのです。

皺を取ったり背景を入れ替えたり衣装を合成したりいろいろと加工されることで、その肖像のイメージアップがなされる、つまり単純に記録として定着させるのではなく恒久性を帯びさせていくという点で僕の行っている作業にとても近いと思います。

佐藤さんの作品は、暗い、怖いイメージが多いように感じられます、これは意識的にそういったテーマを選んで制作しているのでしょうか?

佐藤:個人的にホラー映画が大好きでよく観ているからかもしれません。

ただ、ホラー映画といっても、普段は目に見えない存在が突然現れて恐怖したり、身体的な痛みの感覚を植え付けながらも虚構で終始するものではなく、メタフィクション(超虚構)を描いている作品、例えば、デヴィット・リンチ監督の「ツイン・ピークス」などは強烈にメタフィクションを感じます。

それに彼の作品を見ていて感じる不安感はとても言葉では言い表せないものですが、リアリティのある夢を見させられている感覚があって、何度観ても新たにインスピレーションを受けます。

最後に、これからの展開についてお聞かせ下さい。

佐藤:今回の出展作品のアニメーションはすべてループ映像として制作しています。

去年制作した「Avatar11」でもループの手法を用いて映像にしています。

ループを用いるのにはいろいろと理由があるのですが、例えば、出展作品の「escalator girl」のように下降用のエスカレーターを登って進む人物の行動を一部ぬきとって、それを反復させる事により進むという行為の意味が変化していったり、見る人の受け取り方で無限の広がりを与える事が可能です。

また、ループを使う理由とはちょっとズレますが、展示された映像作品を観賞する際にたまたま途中から見出した場合、途中→終わり→始まりの流れで映像を観ることになってしまい、長時間の映像や起承転結のあるものは余計にこの構造が悪印象につながる事があります。

ただ、一概に起承転結のある映像作品すべてがそういった印象を与えるわけではないと思うのですが、映像表現の持つジレンマみたいなものを無自覚に垂れ流している作品に出会うと、少し傲慢な感じを受けてしまいます。しかし、同じ平面上で展開している絵画にはそのような事は感じずに観れると思うのです。

絵画はその飾られた展示場に佇んでいるというか、いつでも待っていてくれています。

当たり前と言われればそれまでなのですが、絵画のもつ自立性みたいなものを映像表現を使って、今後も「始まりも終わりもない感覚」を表現できないかと考えています。